|

16/02/ 2026 |

Trump endurece bloqueo

a Cuba con veto al petróleo

la nueva Numancia del siglo XXI

“Amo esta isla,

soy del Caribe

Jamás podría pisar tierra firme

Porque me inhibe”

Pablo Milanés

|

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

La resistencia cubana ante el prolongado bloqueo económico de Estados Unidos ha sido comparada en numerosas ocasiones con la heroica defensa de Numancia, la antigua ciudad celtíbera que en el siglo II a.C. se enfrentó durante meses al asedio romano hasta optar por la autodestrucción antes que la rendición.

Numancia, ubicada en la actual provincia de Soria (España), fue un asentamiento fortificado de los arévacos que resistió entre 134 y 133 a.C. al general romano Escipión Emiliano Africano.

Con apenas 8.000-10.000 defensores, la ciudad rechazó múltiples ataques y rechazos de paz, sufriendo hambre extrema y epidemias.

Finalmente, tras un cerco total con murallas y fosos que impedían cualquier entrada de alimentos o refuerzos, los numantinos quemaron la ciudad y se suicidaron masivamente para evitar la esclavitud.

Este episodio, narrado por Apiano y otros historiadores clásicos, se convirtió en símbolo de soberanía y resistencia inquebrantable en la cultura española y latinoamericana, inspirando obras como la tragedia La Numancia de Miguel de Cervantes.

En el siglo XXI, Cuba es calificada por algunos analistas y voces solidarias como la “nueva Numancia”, un pueblo que resiste un cerco económico diseñado para asfixiarlo y forzar un cambio político.

Al igual que en Gaza —donde el bloqueo israelí desde 2007 ha restringido drásticamente la entrada de alimentos, combustible y medicinas, generando crisis humanitarias recurrentes y comparaciones con tácticas de estrangulamiento colectivo—, el embargo estadounidense a Cuba busca debilitar al gobierno mediante la escasez inducida.

Ambas situaciones comparten elementos de aislamiento prolongado que violan principios humanitarios, según denuncias en foros internacionales.

El embargo económico a la isla, vigente desde 1960 y calificado por la ONU como “guerra económica” en tiempos de paz, ha costado a Cuba cientos de miles de millones de dólares, afectando servicios básicos.

Antes de la Revolución Cubana de 1959, Cuba funcionaba como una semicolonia económica y política de Estados Unidos bajo la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959), quien gobernaba con el respaldo de Washington y la CIA.

La isla era un enclave de intereses norteamericanos: compañías como la United Fruit Company dominaban la producción de azúcar y otros cultivos, mientras el turismo y el juego convertían a La Habana en un destino de lujo para estadounidenses.

La economía dependía casi exclusivamente de las exportaciones a Estados Unidos y la corrupción era rampante, con Batista recibiendo sobornos y reprimiendo cualquier oposición.

La mayoría de la población rural y urbana vivía en extrema pobreza, analfabetismo y desigualdad racial, condiciones que alimentaron el descontento y facilitaron el triunfo de la guerrilla liderada por Fidel Castro y el Che Guevara.

Desde la perspectiva de la mafia estadounidense, la Cuba prerrevolucionaria era un paraíso criminal: La Habana se había transformado en la “Las Vegas del Caribe”, con figuras como Meyer Lansky y Lucky Luciano controlando hoteles de lujo, casinos y prostíbulos (como el Hotel Nacional y el Tropicana) que generaban millones a través del juego ilegal, el narcotráfico y la prostitución.

Batista protegía estas operaciones a cambio de cuantiosas mordidas, permitiendo que la mafia operara sin interferencias fuera de la jurisdicción estadounidense. La Revolución puso fin a este dominio al expropiar propiedades, cerrar casinos y expulsar a los mafiosos, lo que generó un profundo resentimiento de estos grupos y contribuyó decisivamente al embargo económico impuesto por Estados Unidos poco después.

En las últimas semanas, la crisis se ha agudizado drásticamente tras la Orden Ejecutiva 14380 firmada por el presidente Donald Trump el 29 de enero de 2026. Esta medida declara una “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que representa el gobierno cubano para la seguridad estadounidense, citando supuestos alineamientos con Rusia, China, Irán y grupos como Hamás y Hezbolá, así como instalaciones de inteligencia rusa en la isla.

La orden autoriza aranceles adicionales ad valorem a importaciones de cualquier país que suministre petróleo o derivados a Cuba, directa o indirectamente, presionando a proveedores como México y Venezuela (cuyos envíos ya se interrumpieron tras acciones estadounidenses en Caracas).

Trump ha argumentado que cortar el flujo de crudo —antes dependiente principalmente de Venezuela— acelerará el “colapso” del régimen, declarando que “Cuba fallará pronto” y sugiriendo un posible “acuerdo” si La Habana cede.

Agencias como Reuters, AP y EFE reportan que la escasez de combustible ha provocado apagones masivos —hasta 64% del país sin electricidad en picos de demanda—, racionamiento extremo, paralización del transporte público y suspensiones de vuelos internacionales por falta de jet fuel.

Los diarios describen colas interminables para gasolina (limitada a 40 litros), precios disparados de alimentos y transporte, y hospitales en riesgo por falta de energía y medicinas.

Se advierte de un posible “colapso humanitario” si persiste el corte total de suministros.

Autoridades cubanas, como el presidente Miguel Díaz-Canel, rechazan las medidas como “fascistas y genocidas”, afirmando que la isla resistirá con soberanía.

El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío denuncia un “castigo masivo” que viola derechos humanos.

La ONU ha alertado sobre el riesgo de colapso humanitario.

México, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, suspendió envíos de petróleo por presiones pero envió ayuda humanitaria en dos barcos con alimentos y medicinas el 12 de febrero, buscando diálogo para reanudar suministros sin sanciones.

China condena las acciones como “inhumanas” y promete asistencia continua; Rusia prepara envíos de crudo como “ayuda humanitaria”, desafiando amenazas.Analistas temen que la desesperación por hambre y apagones derive en protestas violentas, como en crisis previas.

Sin embargo, la resiliencia cubana —forjada en décadas de bloqueo— evoca la de Numancia: preferir la dignidad a la sumisión.

Mientras Gaza sufre un cerco que limita alimentos y genera hambruna documentada por agencias internacionales, Cuba enfrenta un estrangulamiento energético similar, con el mismo objetivo: forzar cambios políticos a costa de sufrimiento colectivo. |

13/02/ 2026 |

Armas de EU alimentan violencia de cárteles en México:

Fracasos operativos y demandas judiciales

Crees que la vida es incendio,

que el progreso es erupción;

en donde pones la bala

el porvenir pones.

No.

Rubén Darío

|

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

Las tiendas de armas en Estados Unidos, particularmente en estados fronterizos como Arizona y Texas, han sido identificadas como principales proveedores de material bélico para los cárteles del narcotráfico en México. Según datos del gobierno mexicano, entre el 70% y el 90% de las armas incautadas en el país provienen de Estados Unidos traficadas a través de compradores "paja" que adquieren rifles de asalto, ametralladoras y municiones de alto calibre en comercios legales.

Estas armas, incluidas Barrett .50 y FN SCAR, terminan en manos de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, exacerbando la violencia que ha cobrado miles de vidas.

Un capítulo oscuro en esta historia es el operativo "Rápido y Furioso" (Fast and Furious), lanzado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en 2009 durante el gobierno de Barack Obama.

La estrategia consistía en permitir la venta de unas 2,000 armas a compradores sospechosos para rastrearlas hasta líderes de cárteles, pero falló estrepitosamente: las autoridades perdieron el rastro de la mayoría, y dos de ellas fueron halladas en la escena del asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en 2010.

El informe del Inspector General del Departamento de Justicia criticó "estrategias equivocadas, tácticas erróneas y errores de juicio" que contribuyeron al fracaso, resultando en cientos de muertes en México.

Operativos previos como "Wide Receiver" (Receptor abierto) en el gobierno George W. Bush también permitieron el "paseo de armas" (gunwalking), con fallos similares en la coordinación y detención de traficantes.

Recientemente, un reportaje de The New York Times reveló que municiones producidas en la planta Lake City Army Ammunition Plant, propiedad del Pentágono en Missouri, han sido contrabandeadas a México y usadas por cárteles en ataques contra civiles y policías.

El secretario de Defensa mexicano, general Ricardo Trevilla, informó que de 137,000 cartuchos calibre .50 incautados desde 2012, el 47% provienen de esta fábrica, vendidos en tiendas del sur de Estados Unidos y traficados al sur.

Estas balas han derribado helicópteros policiales y asesinado funcionarios, destacando cómo el arsenal militar estadounidense alimenta la guerra de los cárteles.

En respuesta, el gobierno mexicano inició en 2021 un proceso judicial contra fabricantes de armas como Smith & Wesson, Glock y Barrett, demandando 10,000 millones de dólares por presuntamente facilitar el tráfico ilegal mediante prácticas negligentes.

La demanda alegaba que las empresas "ayudan e incitan" ventas ilícitas a criminales mexicanos. Sin embargo, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó el caso en junio de 2025, invocando la Ley de Protección al Comercio Lícito de Armas (PLCAA), que otorga inmunidad a los fabricantes.

México denunció la decisión como un obstáculo para combatir la violencia, que desplaza a miles y alimenta la migración.

Expertos coinciden en que sin controles estrictos en Estados Unidos, el "río de hierro" de armas continuará fluyendo, perpetuando un ciclo de violencia transfronteriza.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido a la administración Trump acciones contra el tráfico, argumentando que la alianza real con los cárteles está en las armerías estadounidenses. |

10/02/ 2026 |

El 'golpe invisible'

según Peter Schweizer:

De invasiones históricas a reclamos chicanos y tensiones migratorias actuales

“Ya me gritaron mil veces que me regrese

A mi tierra porque aquí no quepo yo

Quiero recordarle al gringo: Yo no

Crucé la frontera, la frontera me cruzó”

Los Tigres del Norte |

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

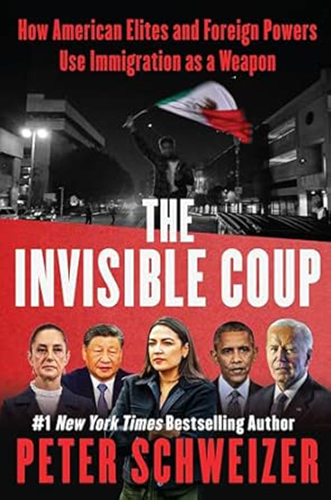

En medio de crecientes tensiones bilaterales, el libro The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon (El golpe invisible: Cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma), del autor Peter Schweizer, ha generado controversia. La obra describe una supuesta "maquinaria política" mexicana que influye en Estados Unidos, fomentando la resistencia a la asimilación cultural y contribuyendo al caos social.

El presidente Donald Trump promocionó en sus redes sociales este libro, que advierte sobre un “golpe de Estado invisible” contra Estados Unidos, supuestamente organizado por el gobierno mexicano y el partido Morena, mediante el uso de la migración masiva como arma política para influir en elecciones y minar la seguridad nacional.

Aunque Trump publica con frecuencia en sus plataformas y no ha reiterado la recomendación, su respaldo inicial impulsó al libro al puesto número 8 en la lista de no ficción más vendida de Amazon.

Schweizer, investigador conservador vinculado al exestratega Stephen Bannon (con quien apareció recientemente en el programa War Room, seguido por más de un millón de personas), podría reforzar narrativas antimigrantes, especialmente contra México y su gobierno.

El autor, cuyo libro anterior sobre Hillary Clinton llegó a la lista de best sellers del New York Times, promueve su obra en medios conservadores nacionales. Allí reitera su tesis de que el gobierno mexicano y ciertas élites estadounidenses utilizan a los inmigrantes como un arma secreta para alterar la demografía, transformando así la sociedad y la política de Estados Unidos.

“México cuenta con 53 consulados en Estados Unidos, mientras que Reino Unido y China tienen solo 6 y 7, respectivamente. Como argumento en el libro, los funcionarios consulares están ocupados apoyando actividades políticas en Estados Unidos, intentando influir en las elecciones presidenciales”, declaró Schweizer en el programa Takeout de CBS News con Major Garrett.

“Creo que es inapropiado que el gobierno mexicano y sus diplomáticos participen en este tipo de actividades políticas dentro de Estados Unidos”.

En la obra, Schweizer cita declaraciones de políticos mexicanos que hablan abiertamente de “reconquistar” territorios. Por ejemplo, menciona que en febrero de 2023, Gerardo Fernández Noroña, Senador de Morena (el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum), afirmó en el Congreso de la Unión que California, Texas y Nuevo México, entre otros, eran “territorios ocupados”.

Según el libro, Noroña agregó que México debería evaluar este despojo y demandar la recuperación de esos territorios. Estas declaraciones, señala Schweizer, no perjudicaron su carrera: año y medio después, fue elegido presidente del Senado mexicano.

Según el texto, México también envía libros con influencia marxista a escuelas estadounidenses y moviliza a sus migrantes para defender su agenda, lo que el autor califica como un “azote invisible”.

Este relato resuena con la larga historia de conflictos territoriales entre ambos países, marcada por invasiones estadounidenses y reclamos chicanos. La Guerra México-Estados Unidos (1846-1848) es el episodio más emblemático de lo que muchos historiadores denominan un “robo territorial”.

Bajo el lema del “destino manifiesto”, el presidente James Polk provocó el conflicto al enviar tropas al disputado Río Bravo (Río Grande), lo que resultó en la anexión de más del 55 % del territorio mexicano, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming.

El Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) obligó a México a ceder esas tierras a cambio de 15 millones de dólares, una suma considerada irrisoria que no compensó la invasión ni las miles de muertes causadas. Publicaciones como The New York Times han recordado que esta “expansión” fue en realidad una coerción armada, alimentando el antiamericanismo en México.

No fue la única intervención: en 1914, Woodrow Wilson ordenó la ocupación de Veracruz, con cientos de muertos mexicanos, tras un incidente menor en Tampico. En 1916, tropas estadounidenses persiguieron a Pancho Villa hasta el interior de México tras su ataque a Columbus (Nuevo México), sin capturarlo, pero agravando las hostilidades.

Estas acciones ilustran un patrón de intervencionismo que algunos ven persistir en propuestas modernas.

Desde la década de 1960, Estados Unidos ha considerado invasiones o intervenciones en México por narcotráfico. Durante la Guerra Fría, documentos desclasificados muestran planes contra supuestas amenazas comunistas, aunque no se ejecutaron.

Más recientemente, durante su presidencia, Trump propuso operaciones militares contra cárteles mexicanos. En enero de 2026, anunció que fuerzas estadounidenses “golpearían tierra” en México para combatir el fentanilo, tras designar a seis cárteles como organizaciones terroristas en 2025. Estas ideas, que incluyen tropas en suelo mexicano, han sido rechazadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defiende la soberanía nacional.

Propuestas como un “Plan Colombia” reeditado con fuerzas especiales ignoran, según críticos, las lecciones de guerras fallidas contra el terror y las drogas.

Paralelamente, movimientos chicanos han revivido reclamos históricos. En 1969, el “Plan Espiritual de Aztlán”, adoptado en la Conferencia Nacional de la Juventud Chicana en Denver, proclamó el suroeste estadounidense como Aztlán, la patria mítica azteca, y exigió autodeterminación para los mexicano-estadounidenses. Organizaciones como MEChA (Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán) impulsaron esta narrativa de “reconquista cultural”, enfatizando la identidad indígena y resistiendo la asimilación.

The New York Times reportó en 1971 cómo este plan unificó a chicanos al declarar: “Somos una nación, somos Aztlán”.Aunque el separatismo ha perdido fuerza, grupos como Freedom Road Socialist Organization aún abogan por la independencia de Aztlán, citando el despojo de 1848.

Expertos advierten que revivir estas tensiones podría escalar conflictos, sobre todo ante propuestas invasoras.

Mientras Schweizer presenta a México como agresor “invisible”, la historia apunta a un desequilibrio de poder persistente, donde las acusaciones actuales se enmarcan en un contexto de agravios históricos no resueltos.

Este artículo busca contextualizar el debate sin avalar ni descartar las tesis del libro, invitando a una lectura crítica de fuentes primarias y secundarias.

|

09/02/ 2026 |

Los megaricos

La élite que pone en jaque a la humanidad, vinculada a Epstein y acusada de cazar humanos en Sarajevo

“La muerte es un sueño que no sueña el dinero.

El dinero no dice tú eres:

el dinero dice cuánto”

Octavio Paz |

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

En un contexto de desigualdad extrema en el mundo, donde una minoría de ultrarricos concentra poder desmedido, recientes revelaciones judiciales exponen patrones perturbadores de impunidad y depravación entre figuras influyentes.

Los archivos de Jeffrey Epstein, el financista condenado por tráfico sexual que se suicidó en prisión en 2019, han sido liberados progresivamente.

En enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3 millones de páginas adicionales —incluyendo correos, listas de contactos, más de 2,000 videos y cerca de 180,000 imágenes— en cumplimiento de la Epstein Files Transparency Act. Estos documentos mencionan a políticos, empresarios y celebridades como Bill Clinton, el príncipe Andrew, Bill Gates y Donald Trump, aunque muchos niegan cualquier involucramiento en delitos.

Reportes de Reuters, AFP y EFE destacan que Epstein operaba una red transnacional de explotación sexual de menores en su isla privada, utilizando su riqueza para acceder a élites globales y comprar silencio.

Algunos documentos sugieren vínculos de Epstein con inteligencia israelí (Mossad), posiblemente para operaciones de chantaje, así como conexiones con el comercio de armas a través del traficante saudí Adnan Khashoggi y lavado de dinero en operaciones opacas. Estas alegaciones, aunque no probadas judicialmente en todos los casos, refuerzan la percepción de una red que trascendía lo personal y se insertaba en circuitos de poder geopolítico.

En el ámbito mexicano, los archivos desclasificados mencionan a varios magnates en correos y listas de contactos: Ricardo Salinas Pliego aparece en al menos 26 documentos, principalmente en invitaciones a cenas privadas en 2011 junto a Jeff Bezos y Elon Musk; Carlos Slim Helú figura en intercambios sobre negocios y filantropía; también se citan a María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi (viuda de Emilio Azcárraga Milmo), ligada a temas inmobiliarios.

Ninguna mención implica delitos: se trata de redes sociales y profesionales de élite global sin evidencia de participación en los crímenes de Epstein. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que México cooperaría con Estados Unidos solo ante una solicitud formal del Departamento de Justicia.

Paralelamente, una investigación italiana abierta en 2025 revive alegatos de “turismo de francotiradores” durante el asedio de Sarajevo (1992-1995), donde miles de civiles murieron por fuego serbobosnio. El documental Sarajevo Safari (2022), de Miran Zupanič, y el periodista Ezio Gavazzeni recopilaron testimonios que indican que extranjeros adinerados —de Italia, Canadá, Rusia, Estados Unidos y otros países— pagaban sumas elevadas (hasta equivalentes a 100,000 euros actuales) para disparar a civiles desde posiciones serbias, con “menús” extras por víctimas vulnerables como niños o mujeres.

La Fiscalía de Milán, bajo Alessandro Gobbis, investiga por “asesinato agravado por crueldad” tras denuncias de Gavazzeni y la exalcaldesa Benjamina Karić. Agencias como AP, Reuters, EFE y AFP han cubierto el contexto histórico y la indignación internacional, mientras medios como Corriere della Sera y The Washington Post exploran las redes paramilitares que facilitaban estos actos.

Estos casos cuestionan los límites de la depravación en círculos de poder. Mientras la humanidad enfrenta desigualdades crecientes, la aparente impunidad de esta élite pone en riesgo valores fundamentales. Fuentes consultadas subrayan la urgencia de mayor transparencia y rendición de cuentas para contrarrestar tales amenazas a la dignidad humana.

|

02/02/ 2026 |

Trump, comanda un

gobierno corrupto; los datos:

senador Van Hollen

Titulares

País de mi sangre

que graba en sí mismo

nuevas fronteras

con forma de pistola,

el gatillo

un fluir

de niños insomnes.

Robert Pesich |

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

El senador demócrata, Chris Van Hollen, el pasado 28 de enero, lanzó duras acusaciones contra el gobierno del presidente Donald Trump durante la comparecencia del Secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el pasado 28 de enero.

Van Hollen calificó al gobierno como "el más corrupto en la historia de Estados Unidos" y presentó una lista detallada de conflictos de interés relacionados con los negocios privados de Trump y su familia.

En una sesión marcada por tensiones partidistas, Van Hollen, representante de Maryland y conocido crítico de Trump, interrumpió el testimonio de Rubio sobre política exterior para cuestionar la integridad ética del Ejecutivo.

"Este gobierno ha superado a cualquier otros en niveles de corrupción sistemática", declaró Van Hollen, según testigos y transcripciones obtenidas por agencias como EFE y AP.

El senador argumentó que Trump ha utilizado su cargo para enriquecer sus empresas privadas, violando normas éticas y potencialmente la Constitución. Entre los ejemplos citados por Van Hollen se incluyen:Trump Organization y propiedades inmobiliarias: Acusó a Trump de dirigir fondos federales hacia sus hoteles, como el Trump International Hotel en Washington D.C., donde diplomáticos extranjeros y funcionarios han gastado millones en estancias, generando ingresos directos para la familia Trump.

Según informes del Washington Post (WP), esto podría sumar más de 10 millones de dólares desde 2025.

Mar-a-Lago y clubes exclusivos: Van Hollen presentó datos de que el resort en Florida ha aumentado sus tarifas de membresía desde la reelección de Trump en 2024, atrayendo a lobistas y donantes republicanos.

Reuters reporta que eventos oficiales se han realizado allí, beneficiando financieramente al presidente.

Ivanka Trump y Jared Kushner: El senador mencionó los negocios de la hija y yerno de Trump, incluyendo marcas de moda y consultorías. Citando al New York Times (NYT), Van Hollen alegó que Kushner ha usado su rol en la Casa Blanca para negociar acuerdos inmobiliarios en Oriente Medio, potencialmente vinculados a políticas exteriores.

Trump Media & Technology Group (TMTG): Propietaria de Truth Social, la plataforma ha recibido inversiones de aliados políticos, y Van Hollen la acusó de ser un vehículo para propaganda y ganancias personales. AFP detalla que acciones de TMTG subieron un 30% tras anuncios presidenciales en 2025.

Golf resorts internacionales: Propiedades en Escocia e Irlanda han sido promocionadas en visitas oficiales, con subsidios indirectos del gobierno estadounidense, según El País, que ha investigado vínculos con contratos de defensa.

Van Hollen exigió una investigación independiente por el Departamento de Justicia, argumentando que estos conflictos socavan la democracia. "No es solo corrupción; es un asalto a nuestras instituciones", enfatizó.

Rubio defendió la administración, calificando las acusaciones de "ataques partidistas sin base".

"El presidente Trump ha sido transparente y ha priorizado los intereses de América", respondió Rubio.

Sin embargo, evitó detalles sobre los negocios mencionados. La comparecencia, parte de revisiones anuales de política exterior, se centró inicialmente en temas como la guerra en Ucrania y tensiones con China, pero derivó en un debate ético.

Demócratas como Van Hollen usan estas plataformas para presionar por rendición de cuentas, especialmente tras la mayoría republicana en el Congreso desde 2024.

Expertos consultados por el NYT advierten que, aunque Trump colocó sus activos en un fideicomiso, el control familiar persiste, generando preocupaciones éticas.

La Oficina de Ética Gubernamental ha emitido advertencias similares, pero sin acciones concretas.

Esta controversia se suma a escándalos previos de Trump, como los pagos a la prostituta Stormy Daniels y las investigaciones del 6 de enero.

Analistas sugieren que podría intensificar divisiones políticas de cara a las elecciones de medio término en 2026.

Van Hollen concluyó pidiendo a Rubio que "priorice el país sobre la lealtad personal". La sesión terminó sin resoluciones, pero demócratas planean audiencias adicionales.

|

25/01/ 2026 |

El Poderío Militar de Estados Unidos:

Bases Globales, Armamento

e

Intervenciones en 50 Años

“Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar

la América de miserias, en nombre de la libertad”

Simón Bolívar

|

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

Estados Unidos mantiene su hegemonía militar global con alrededor de 750 bases en más de 80 países, según datos del Pentágono y expertos como David Vine, de la American University.

De estas, unas 120 están en Japón, 119 en Alemania y 73 en Corea del Sur. Incluyen instalaciones navales clave como la de Rota (España) y aéreas como Ramstein (Alemania), con un enfoque en proyección estratégica en Europa, Asia y Oriente Medio.

En comparación, China cuenta con solo una base principal en Yibuti, en África, y busca expandirse en Pakistán y Bangladesh, con un total estimado de 29 instalaciones globales, según informes del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La instalación inaugurada en 2017 y ubicada cerca del puerto de Doraleh al oeste de la capital Yibuti, se describe oficialmente como un "centro de apoyo logístico" para misiones antipiratería en el Golfo de Adén, operaciones de paz de la ONU y ayuda humanitaria.

Construida a un costo de 590 millones de dólares, la base puede alojar hasta 10 mil tropas, aunque actualmente alberga entre 1.000 y 2.000 efectivos de la Armada del Ejército Popular de Liberación, incluyendo un batallón de 400 infantes de marina.

La ubicación estratégica de Yibuti, controlando el estrecho de Bab el-Mandeb –ruta clave para el comercio mundial–, explica el interés chino. La base incluye muelles capaces de acoger portaaviones, instalaciones subterráneas, hangares para drones y helicópteros.

Sin embargo, genera tensiones: está a solo 7 millas de la base estadounidense Camp Lemonnier (ubicada también en país africano) y en 2018 se reportaron incidentes con láseres chinos contra aviones de Estados Unidos negados por Pekín.

Expertos ven esta base como el inicio de una expansión global china, con implicaciones para la seguridad en África y el Indo-Pacífico. Yibuti acoge también bases de Francia, Japón e Italia, convirtiéndolo en un lugar militar internacional.

Rusia opera alrededor de 52 bases, concentradas en Siria, Bielorrusia y antiguas repúblicas soviéticas, con un enfoque defensivo en Europa del Este.

El ejército estadounidense tiene 1.3 millones de tropas en activo, 11 portaaviones nucleares, unos 4 mil 640 tanques (principalmente M1 Abrams), más de 13 mil aviones (incluyendo cazas F-35 y bombarderos B-52), miles de drones como los MQ-9 Reaper y aproximadamente 3 mil 700 ojivas nucleares, de las cuales mil 770 están desplegadas.

Esto supera ampliamente a rivales: China tiene 3 portaaviones y Rusia unos mil 500 tanques operativos.

En los últimos 50 años (desde 1976), Estados Unidos ha realizado decenas de intervenciones militares, a menudo justificadas por seguridad nacional o derechos humanos, pero criticadas por imperialismo.

Principales acciones incluyen:

Líbano (1982-84): Despliegue para estabilizar tras invasión israelí; 241 marines muertos en atentado.

Granada (1983): Invasión para derrocar gobierno prosoviético; 19 soldados estadounidenses muertos.

Libia (1986): Bombardeos contra Gadafi por terrorismo.

Panamá (1989): Invasión para capturar a Noriega; miles de civiles afectados.

Guerra del Golfo (1991): Expulsión de Irak de Kuwait; coalición liderada por Estados Unidos.

Somalia (1992-93): Operación humanitaria que derivó en combates; retirada tras Batalla de Mogadiscio.

Bosnia (1995): Bombardeos OTAN para frenar genocidio; tropas de paz.

Kosovo (1999): Campaña aérea OTAN contra Yugoslavia.

Afganistán (2001-21): Invasión post-11-S contra talibanes y Al Qaeda; 2 mil 400 soldados muertos.

Irak (2003-11): Invasión para derrocar a Sadam; caos posterior, miles de civiles muertos.

Libia (2011): Apoyo OTAN a rebeldes contra Gadafi.

Siria (2014-actual): Ataques contra el EI; presencia limitada.

Yemen (2015-actual): Apoyo a coalición saudí contra hutíes; drones y misiles.

Venezuela (2026): Intervención para capturar a Maduro; escalada en América Latina.

En conclusión, el poderío militar de Estados Unidos mantiene su hegemonía global, pero genera tensiones y riesgos de escalada, como en la reciente intervención en Venezuela que ha desestabilizado Latinoamérica y elevado temores de retaliación regional, según analistas.

Expertos advierten que tales intervenciones perpetúan un patrón imperialista, incrementando inestabilidad en el Indo-Pacífico y África, donde China y Rusia expanden bases, y cuestionan la sostenibilidad de un presupuesto militar que prioriza fuerza sobre diplomacia, potencialmente agotando recursos internos. |

18/01/ 2026 |

Canadá gira hacia China

ante presiones de Trump:

Crisis en Alberta y el futuro del TMEC

“El talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Donde esos intereses del imperialismo se llamen "petróleo" basta, para vencerlos, con echar una piedra en cada pozo. Donde se llame cobre o estaño basta con que se rompan las máquinas que los extraen de la tierra o que se crucen de brazos los trabajadores explotados”.

Evita

|

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

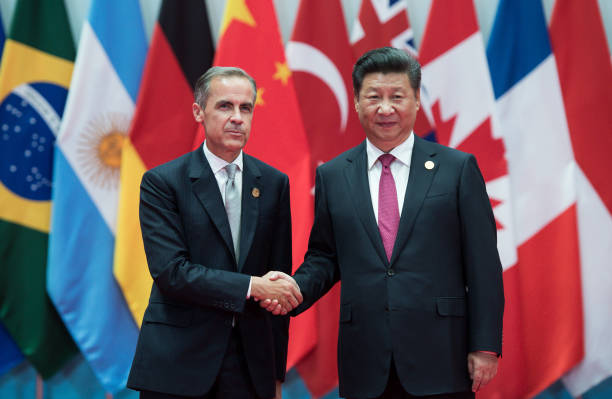

En un giro diplomático sin precedentes, el primer ministro canadiense Mark Carney ha liderado un acercamiento estratégico con China, firmando acuerdos comerciales que reducen aranceles en vehículos eléctricos (EV) y canola, donde se extrae el aceite de canola, uno de los aceites vegetales más consumidos en el mundo.

Esta decisión es en respuesta al acoso económico a Canadá del presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo llega en medio de amenazas de Trump de imponer más tarifas y absorber Canadá como el estado 51 de Estados Unidos, exacerbando tensiones internas como la consulta independentista en Alberta y las negociaciones sobre el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

Carney, en su primera visita a Beijing desde 2017, anunció el acuerdo el 16 de enero, permitiendo la importación de hasta 49 mil EV chinos con un arancel del 6.1%, a cambio de que China elimine el 100% de tarifas en harina de canola canadiense y reduzca del 85% al 15% en semillas.

Este pacto, calificado por Carney como una "nueva asociación estratégica", busca diversificar el comercio canadiense, que depende en un 75% de Estados Unidos, ante las tarifas impuestas por Trump en bienes como acero y aluminio.

Trump, en su segundo mandato, ha intensificado su retórica proteccionista. En 2025, impuso aranceles del 25% en importaciones canadienses y mexicanas, excluyendo energía, y ha reiterado su idea de anexar Canadá, argumentando intereses estratégicos.

Funcionarios estadounidenses criticaron el acuerdo con China, advirtiendo que los EV chinos no entrarían a Estados Unidos, pero Trump lo respaldó públicamente, diciendo: "Si puedes hacer un trato con China, hazlo".

Analistas ven esto como una fractura en la alianza norteamericana, impulsada por la "Doctrina Monroe" revivida por Trump, que reivindica dominio hemisférico y lo llama “Doctrina Donroe”.

En Canadá, la provincia de Alberta, rica en petróleo, avanza hacia un referéndum independentista. El Proyecto de Prosperidad de Alberta (APP) obtuvo aprobación para recolectar firmas, preguntando si la provincia debería dejar Canadá.

Alberta es la provincia más rica en petróleo de Canadá, gracias a sus vastas arenas bituminosas (oil sands), consideradas una de las mayores reservas mundiales de petróleo no convencional. Según reportes, la región norte de Alberta posee alrededor de 164 mil millones de barriles de reservas probadas recuperables, posicionándola como la tercera o cuarta reserva más grande del planeta (después de Venezuela y Arabia Saudita).

Estas reservas, principalmente bitumen extraíble mediante minería a cielo abierto o técnicas in situ, permiten una producción sostenida con bajo declive en muchos proyectos; por ejemplo, activos de Canadian Natural Resources tienen una vida útil restante de hasta 43 años.

En 2025, la producción de arenas bituminosas impulsó récords nacionales, con Canadá alcanzando promedios superiores a 5 millones de barriles diarios, de los cuales dos tercios provienen de Alberta .

La provincia exporta la gran mayoría de su crudo, con volúmenes que superan los 3.5-3.6 millones de barriles por día en 2025, principalmente hacia Estados Unidos (alrededor del 94-95% del total, vía pipelines como Keystone y Enbridge). Sin embargo, la expansión del Trans Mountain Pipeline ha diversificado destinos: exportaciones no estadounidenses alcanzaron cerca de 219,000-400,000 barriles diarios en 2025, dirigidas a mercados asiáticos como China e India (a través de puertos en la costa oeste de Columbia Británica), y en menor medida a otros países del Indo-Pacífico.

Esta diversificación busca reducir la dependencia de Estados Unidos y mitigar descuentos en precios del Western Canadian Select (WCS).

La premier de Alberta, Danielle Smith, aunque no apoya la secesión, facilitó el proceso bajando el umbral de firmas a 177,000.

Separatistas han cortejado a Washington, buscando reconocimiento estadounidense, y Trump ha insinuado que un "sí" podría llevar a la anexión como estado 51. Encuestas muestran que un 25% de albertanos se identifican primero como tales, impulsados por resentimientos contra Ottawa y tarifas de Trump. Naciones Indígenas como Sturgeon Lake han demandado judicialmente, argumentando que la separación viola tratados constitucionales.

El referéndum separatista en Alberta, Canadá, no tiene una fecha fija confirmada, ya que depende del éxito de la recolección de firmas en una petición ciudadana impulsada por APP.

Si Alberta se separara de Canadá —un escenario hipotético ligado al referéndum independentista—, el impacto sería devastador para la economía nacional. Alberta aporta una porción significativa del PIB canadiense (alrededor del 15-17% en años recientes) y genera superávits fiscales masivos: en 2024, pagó cerca de $73 mil millones en impuestos federales mientras recibía $54 mil millones en gasto, resultando en una transferencia neta de unos $19 mil millones anuales (equivalente a un 5% del PIB provincial, según National Post y análisis económicos).

Perder esta provincia cortaría fondos clave para transferencias federales y programas sociales en otras regiones, reduciría drásticamente los ingresos por exportaciones energéticas (que sostienen gran parte del balance comercial nacional) y provocaría una caída en el PIB total de Canadá estimada en varios puntos porcentuales, con riesgos de recesión, desempleo masivo en sectores relacionados y debilitamiento de la posición global como productor de energía.

México, el tercer socio del TMEC, mantiene una posición cautelosa pero cooperativa. La presidenta Claudia Sheinbaum inició consultas públicas sobre el acuerdo en septiembre de 2025, buscando preservar el pacto ante la revisión de 2026. En una reunión con Carney en México, ambos líderes enfatizaron la unidad sin Estados Unidos priorizando seguridad y comercio. México evitó algunos aranceles de Trump gracias al TMEC, pero retalió en otros, como autos y acero.

Sheinbaum expresó esperanza en negociar antes de 2026, evitando incertidumbre económica.

Trump amenazó con salirse del pacto si no beneficia a Estados Unidos, pero partidarios urgen "no dañar" el acuerdo que integra cadenas de suministro.

Este panorama resalta la fragilidad de Norteamérica. Mientras Canadá busca aliados en Asia, Alberta amenaza la unidad nacional, y México defiende el TMEC como salvavidas económico. Expertos advierten que una escalada podría desencadenar una crisis hemisférica, con Trump como catalizador

|

13/01/ 2026 |

Carteles y pandillas en EE.UU.

Imperio de distribución de drogas

“No se puede confiar en el imperialismo ni tantito así, nada”

Ernesto Che Guevara

|

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

En el corazón de Estados Unidos, no solo operan los poderosos carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que dominan el tráfico transfronterizo, sino también pandillas locales formadas por ciudadanos estadounidenses que controlan la distribución callejera de drogas.

Estas redes, a menudo aliadas con carteles extranjeros, generan miles de millones en ganancias anuales, alimentando un ciclo de violencia y adicción que cuesta vidas y recursos públicos.

Según estimaciones de la ONU, los carteles mexicanos y las pandillas estadounidenses dominan el mercado de cocaína en Norteamérica, con ganancias brutas de unos 84.000 millones de dólares para la cocaína en 2009, de los cuales 35.000 millones se generan en Estados Unidos.

En Estados Unidos, el FBI estima que hay unas 33.000 pandillas violentas, incluidas callejeras, de motociclistas y de prisiones, con alrededor de 1.4 millones de miembros. No todas se dedican al narcotráfico, pero muchas, como MS-13 (fundada por inmigrantes pero con reclutas locales) y gangs como Bloods o Crips, participan en la distribución de drogas.

Estas pandillas operan en más de 2.500 ciudades, controlando ventas callejeras de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetaminas. En México, aliados como Jalisco Nueva Generación tienen unos 19.000 miembros, pero en Estados Unidos las redes locales suman decenas de miles.

Un estudio de la ONU indica que las pandillas reclutan niños desde los 10 años, con un promedio de inicio entre 13 y 15 años.

Los carteles y pandillas generan entre 19.000 y 29.000 millones de dólares anuales solo de ventas en Estados Unidos, según estimaciones.

El mercado total de drogas ilícitas en el país supera los 100.000 millones, con el fentanilo como estrella: 800 dólares en precursores se convierten en 640.000 dólares en píldoras.

Pandillas locales capturan gran parte de las ventas al menudeo.

En 2023, el mercado de cocaína en Estados Unidos valió unos 50.000 millones al por menor.

Estas ganancias financian armas, corrupción y expansión, con carteles como Sinaloa presentes en 19 estados.

¿Qué pasaría si no entrara ni un gramo de droga a Estados Unidos?

En un escenario hipotético donde se erradica por completo la entrada de drogas ilícitas a Estados Unidos, los impactos serían profundos y multifacéticos, con un caos inicial devastador seguido de posibles beneficios a largo plazo.

Económicamente, los carteles perderían hasta 29.000 millones de dólares anuales en ventas, debilitando su poder y posiblemente colapsando redes como Sinaloa o Jalisco, que dependen en un 80% del mercado estadounidense, según informes de la ONU y Reuters.

Sin embargo, el foco principal sería la crisis humanitaria entre los aproximadamente 48 millones de estadounidenses con trastorno por uso de sustancias (SUD), incluyendo opioides, cocaína y metanfetaminas, según estimaciones de la ONU y el CDC reportadas por AP y The New York Times.

Si mañana no hubiera drogas en las calles de una sociedad adicta, estos individuos enfrentarían un "síndrome de abstinencia masivo", con síntomas graves como vómitos, diarrea, calambres musculares intensos, ansiedad paralizante y, en casos extremos, convulsiones o suicidio.

Expertos de la ONU advierten que la abstinencia abrupta de opioides, sin supervisión médica, aumenta el riesgo de muerte por sobredosis al reanudar el uso (debido a la tolerancia reducida) en hasta 129 veces durante las primeras semanas, como se vio en estudios de prisiones reportados por The Guardian y The Washington Post.

Los sistemas de salud colapsarían: hospitales y emergencias se verían abrumados por millones buscando alivio, con un aumento en visitas por opioides similar al duplicado entre 2004 y 2008, pero escalado exponencialmente, según datos de EFE y AFP.

Podría surgir un mercado negro interno de medicamentos recetados robados, elevando crímenes como asaltos a farmacias, y potencialmente disturbios sociales en comunidades marginadas dependientes de la economía informal del narco.

La ONU estima que el 80% de la violencia de pandillas está ligada al narcotráfico, pero una escasez repentina podría redirigir la delincuencia hacia robos o tráfico de sustitutos, exacerbando inestabilidad inicial.

A largo plazo, se reducirían costos sanitarios: las sobredosis, que matan a más de 80.000 personas al año (bajando de 110.000 en 2023 gracias a intervenciones como naloxona), caerían drásticamente, ahorrando hasta 1 billón de dólares en productividad perdida y atención médica, según Reuters y The New York Times.

El crimen disminuiría, con ciudades como Chicago o Los Ángeles viendo menos homicidios. En salud, se prevendrían millones de adicciones nuevas, pero el transición requeriría programas masivos de tratamiento con metadona o buprenorfina para mitigar la abstinencia, que solo cubren al 11% de afectados actualmente.

Socialmente, comunidades marginadas ganarían estabilidad, reduciendo homelessness (ciudadanos sin hogar, un tercio ligado a abuso de drogas) y prisiones sobrecargadas, pero el desempleo en economías informales podría generar inestabilidad.

Expertos de la ONU advierten que erradicar el flujo requiere no solo fronteras selladas, sino abordar la demanda interna, desigualdad y estigma, promoviendo enfoques de salud pública sobre criminalización.

En resumen, sería un golpe mortal al crimen organizado, salvando vidas y recursos a mediano plazo, pero con un corto plazo de crisis sanitaria y social caótica, exigiendo preparación masiva. |

12/01/ 2026 |

Similitudes entre Hitler y Trump

en reclamos territoriales:

¿El mundo al borde de una tercera guerra?

“Verdaderamente, vivo en tiempos sombríos.

Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa

revela insensibilidad. El que ríe

es que no ha oído aún la noticia terrible,

aún no le ha llegado”

Bertolt Brecht |

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

En un paralelo histórico que genera alarma entre analistas, las estrategias de reclamo territorial de Adolf Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial y las declaraciones y acciones recientes de Donald Trump en su segundo mandato presidencial evocan similitudes inquietantes.

Hitler anexó los Sudetes, Austria y Polonia en los años 30, lo que desencadenó el conflicto global. Trump, por su parte, ha amenazado con recuperar el Canal de Panamá, ha invadido Venezuela por su petróleo y busca adquirir Groenlandia por sus recursos naturales.

Expertos consultados por agencias como Reuters y AP, así como informes de universidades como Columbia y Harvard, advierten que estas ambiciones podrían desestabilizar el orden internacional, planteando la pregunta: ¿está el mundo en las puertas de una tercera guerra mundial?

Adolf Hitler, líder del Partido Nazi, justificó sus reclamos territoriales bajo la doctrina del "Lebensraum" (espacio vital), argumentando que Alemania necesitaba expandirse para asegurar recursos y espacio para su población aria.

En 1938, anexó Austria mediante el Anschluss, un movimiento que presentó como una unificación voluntaria pero que fue orquestado con presión militar.

Ese mismo año, en la Conferencia de Múnich, Gran Bretaña y Francia cedieron los Sudetes checoslovacos a Hitler para apaciguarlo, un acto de “appeasement” que no evitó la invasión de Polonia en 1939, detonando la Segunda Guerra Mundial.

Hitler utilizó retórica nacionalista para enmarcar estas acciones como corrección de injusticias del Tratado de Versalles, que termino con la Primera Guerra Mundia, pero su objetivo era la dominación europea, lo que resultó en millones de muertes

Informes de la Universidad de Columbia destacan cómo Hitler explotó divisiones étnicas y económicas para justificar expansiones, un patrón que, según académicos, se repite en líderes autoritarios modernos

Estas anexiones iniciales no fueron vistas como amenazas globales inmediatas, pero escalaron rápidamente a un conflicto mundial.

Trump y sus reclamos: Panamá, Venezuela y Groenlandia

En su segundo mandato, Trump ha revivido una retórica imperialista similar. Sobre el Canal de Panamá, ha acusado a China de controlarlo ilegalmente y ha amenazado con "recuperarlo", alegando que Estados Unidos lo cedió "estúpidamente" en 1999, tras los acuerdo Torrijos-Carter.

En su discurso inaugural, Trump afirmó sin evidencia que "China opera el Canal de Panamá y no se lo dimos a ellos. Se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando".

Panamá ha rechazado estas afirmaciones, con el presidente José Raúl Mulino llamándolas "mentiras", pero tensiones han escalado, incluyendo la venta de puertos por empresas chinas bajo presión estadounidense

En Venezuela, Trump ordenó una invasión el 3 de enero de 2026, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, declarándolo bajo control temporal de Estados Unidos para explotar sus reservas petroleras, las mayores del mundo.

"Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo", dijo el secretario de Estado Marco Rubio, según The Guardian. Trump ha prometido que compañías estadounidenses reconstruirán la infraestructura petrolera, describiendo la nacionalización venezolana como "el mayor robo en la historia" de Estados Unidos.

Estas acción viola la soberanía venezolana y el derecho internacional, similar como Hitler justificó invasiones por recursos.

Respecto a Groenlandia, Trump ha revivido su interés en comprarla o adquirirla por fuerza, citando su importancia estratégica y minerales para contrarrestar a China y Rusia en el Ártico.

La Casa Blanca no descarta opciones militares, a pesar de rechazos de Dinamarca y Groenlandia.

"Todas las opciones están sobre la mesa", dijo la portavoz Karoline Leavitt.

Esto tensa a la OTAN, un pacto posguerra diseñado para prevenir agresiones como las de Hitler.

Analistas internacionales ven paralelismos en la retórica: ambos líderes usan narrativas de "injusticias históricas" para justificar reclamos.

Trump, como Hitler, enmarca sus acciones como defensa nacional contra "amenazas externas" (China, carteles del narco). Un informe de la Universidad de Arcadia, en Glenside, Pensilvania, EU, compara la demagogia de Trump con la de Hitler, notando cómo ambos usan populismo para atacar élites y promover expansionismo

En Liberty University, un análisis destaca el autoritarismo de Hitler y cómo Trump emula tácticas para consolidar poder

Diversos medios de prensas. (NYT y The Guardian) han acusado a Trump de utilizar frases de Hitler como "envenenando la sangre" del país, aunque niega conocer "Mi Lucha".

La Universidad de Buffalo Law Review analizan cómo la propaganda de Trump, amplificada por redes, manipula percepciones como Hitler lo hizo con la radio

.¿Al borde de una tercera guerra mundial?

Las acciones de Trump han elevado riesgos globales. La invasión a Venezuela podría desatar una "era de riesgo" imperialista, con expertos advirtiendo un colapso del orden posguerra.

"Trump está cayendo en una trampa que todos vimos venir", dice un análisis de NYT, comparando con errores históricos que llevaron a guerras mundiales

Informes de Brookings y SAIS (Johns Hopkins) advierten que políticas de Trump podrían "retroceder a la inestabilidad" pre-1945, con escaladas en Ucrania, Irán y el Ártico aumentando tensiones con Rusia y China

El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Türk, citado en The Guardian, dice que acciones como Venezuela debilitan la ONU, el único freno a una guerra global

Sin embargo, no todos ven un conflicto inminente. Algunos en Harvard argumentan que Trump retrocede en crisis, como con Irán en su primer mandato. Pero con aliados europeos perdiendo confianza en Estados Unidos el riesgo crece.

En resumen, al igual que las expansiones territoriales de Hitler no fueron contenidas en los años 30 —lo que llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial debido a políticas de appeasement (concesiones para evitar conflicto que solo fortalecieron al agresor)—, las ambiciones aislacionistas y transaccionales de Trump podrían empujar al mundo hacia un escenario "hobbesiano" si no se frenan, según advirtió Antony Blinken, secretario de Estadom, bajo el gobierno de Joe Biden, en una entrevista con Associated Press.

En un mundo hobbesiano, reiniría el caos absoluto: una "guerra de todos contra todos" sin reglas ni alianzas estables, dominada por el egoísmo y la fuerza bruta. El mundo entero observa ahora: ¿optar por appeasement ante amenazas globales de Estados Unidos o elegir la confrontación y la contención? La decisión podría moldear el curso de este siglo.

|

05/01/ 2026 |

El imperio camina desnudo

“Condenadme, no importa, la historia me absolverá”

Fidel Castro |

Por Octaviano Lozano Tinoco

Analista político internacional

La desesperación del imperio estadounidense por mantener su hegemonía global está rompiendo todas las normas de la convivencia internacional, poniendo en riesgo la paz mundial ante el ascenso de China como potencia rival.

Previo a la conmemoración de su primer aniversario en el segundo mandato, que se cumplirá el 20 de enero, el presidente Donald Trump lanzó el sábado 3 de enero la “Operación Resolución Absoluta”: un audaz operativo militar en Caracas que resultó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Aunque aún no se conocen todos los detalles de la operación —que incluyó bombardeos selectivos y el desembarco de fuerzas especiales—, esta acción deja en evidencia el grave peligro que representa para el mundo la política exterior del gobierno de Trump, dispuesta a violar la soberanía de naciones enteras.

El objetivo central es controlar las inmensas reservas petroleras de Venezuela —las mayores del planeta—, junto con sus yacimientos de oro y tierras raras.

Para “los halcones” de la Casa Blanca, nada importa con tal de alcanzar ese fin, incluso poner en riesgo la estabilidad global.

La política exterior de Estados Unidos bajo Trump ya no se disfraza con diplomacia ni retórica: actúa a cara descubierta, anuncia sus intenciones y ejecuta sin miramientos.

Como ahora reclama Venezuela, Trump ha expresado interés en Groenlandia, argumentando necesidades de desarrollo y seguridad nacional, sin considerar la autonomía de la isla ni su pertenencia a Dinamarca. Anteriormente, exigió a Panamá la devolución del Canal.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando emergió como superpotencia, Estados Unidos ha intervenido en numerosos países por sus intereses estratégicos: guerras en Corea, Vietnam, Irak, Afganistán, Siria, Libia y Yugoslavia; apoyo a dictaduras en América Latina y golpes de Estado.

Sin embargo, esas acciones se justificaban con discursos sobre “justicia”, “defensa de la libertad y la democracia”, envueltos en diplomacia y campañas mediáticas.

Hoy, nada de eso: la política de Trump es directa y sin máscaras. Ve a los pueblos como súbditos que deben obedecer sus órdenes.

|

El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores. Todos los derechos están reservados.

Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

Reportajes Metropolitanos - Derechos Reservados © 2006 www.reportajesmetroplitanos.com.mx |

|